Allergien (Heuschnupfen, Hausstaubmilben, Tierhaare):

Auch Allergien spielen in der HNO-Heilkunde eine große Rolle. Es gibt verschiedene Typen von Allergien, die

traditionell nach dem Zeitraum zwischen Kontakt mit dem Allergen (=die Allergie auslösender Stoff) und

Auftreten der allergischen Reaktion in 4 Gruppen eingeteilt werden. Bei den für den HNO-Bereich relevanten

Allergien handelt es sich um sog. Allergien vom Soforttyp (=Typ I), d.h. unmittelbar nach Kontakt mit dem

Allergen tritt die allergische Reaktion auf. In der Dermatologie hingegen spielen eher Allergien vom verzögerten

Typ (=Typ IV) eine Rolle, z.B. Kontaktallergie auf Nickel o.ä. Hier tritt die allergische Reaktion erst Stunden

oder Tage nach Allergenkontakt auf.

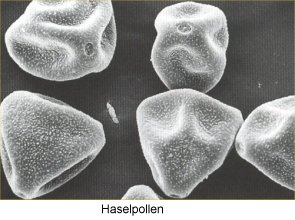

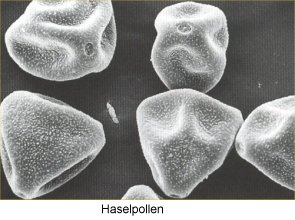

Auch die Allergene kann man in verschiedene Gruppen einteilen. In der HNO-Heilkunde sind vor allem die sog.

inhalativen Allergen relevant, d.h. Allergene, die feinverteilt in der Luft vorkommen und mit der Atemluft

eingeatmet werden. Man unterscheidet weiter zwischen sog. saisonalen und perennialen Allergenen. Saisonale

Allergene kommen nur zu bestimmten Jahreszeiten vor (z.B. Pollen frühblühender Bäume etwa von Januar bis

März, Gräser-Pollen im Juni bis Juli) und lösen den typischen Heuschnupfen aus. Dabei kommt es unmittelbar

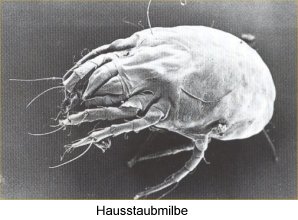

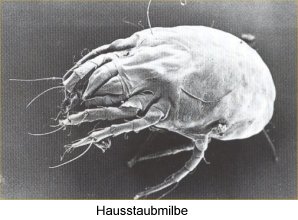

nach Allergenkontakt zu Niesreiz, wässriger Sekretion aus der Nase und Augentränen. Perenniale Allergene

kommen das ganze Jahr über vor (lat. per= durch, annus=Jahr, d.h. das ganze Jahr hindurch), allerdings gibt es

auch hier jahreszeitliche Schwerpunkte. Zu den perennialen Allergenen gehören die verschiedenen

Hausstaubmilben und Pilze, aber auch diverse Tierhaare. Während die Symptomatik nach Kontakt mit

Tierhaaren der des Heuschnupfens praktisch gleich ist, ist diejenige bei z.B. einer Hausstaubmilbenallergie eine

gänzlich andere. Hier stellen sich weniger akute Symptome ein, als vielmehr z.B. eine chronische Behinderung

der Nasenatmung. Oft findet sich auch eine Assoziation mit Polypenbildung in der Nase bzw. den

Nasennebenhöhlen.

In der Diagnostik der Allergie spielt die Erhebung der Krankengeschichte eine sehr wichtige Rolle. Findet sich

z.B. im Hauttest eine ausgeprägte Allergie gegen Gräser, leidet der Patient aber klinisch nicht an einem

Heuschnupfen oder anderen allergischen Symptomen wie z.B. auch einem allergischen Asthma in der

entsprechenden Pollenflugsaison (s.o.), ist diese Sensibilisierung gegen Gräser auch nicht behandlungsbedürftig.

Nur wenn Ergebnis des Hauttestes und klinische Symptomatik übereinstimmen, ist damit auch die

pathogenetische (="krankmachende") Bedeutung des Hauttestes bewiesen.

Der Hauttest wird in der HNO-Heilkunde für gewöhnlich als Prick-Test durchgeführt. Hierbei werden

Tropfen, die das zu testende Allergenenthalten, auf die Haut der Innenseite des Unterarmes aufgebracht und die Haut

oberflächlich angeritzt, damit

das Allergen in die Haut eindringen kann. Im Falle einer Allergie kommt es nach kurzer Zeit zur Bildung einer

Quaddel. Bestehen Differenzen zwischen Hauttest und Anamnese (=Krankengeschichte"), können weitere Tests

hilfreich sein zu klären, ob tatsächlich eine Allergie vorliegt. Zum einen können im Blut sog. IgE-Antikörper, die

spezifisch gegen ein bestimmtes Allergen sind, nachgewiesen werden. Dies beweist dann, daß nicht nur eine

evtl. falsch-positive Reaktion der Haut vorliegt, sondern der Körper tatsächlich auch allergisch auf das Allergen

reagiert. Zum anderen kann auch das Allergen direkt in das „Erfolgsorgan" (hier die Nase) appliziert werden.

Danach beobachtet man zum einen klinische Symptome (Niesreiz, Fließschnupfen, Augentränen), zum anderen

läßt sich durch spezielle Apparaturen auch die Durchgängigkeit der Nase, die bei Vorliegen einer Allergie

geringer wird, messen. Auch in diesem Fall wäre damit bewiesen, daß die im Hauttest nachgewiesene Allergie

tatsächlich auch Bedeutung für den Patienten hat. Manche Allergene reagieren im Prick-Test eher schwach

(z.B. Hausstaubmilben, Schimmelpilze), so dass es sich bei Verdacht auf eine Allergie gegen ein solches Allergen

v.a. bei negativem Prick-Test oft bewährt, das Allergen mit einer dünnen Nadel auf dem Rücken des

Patienten knapp unter Haut zu injizieren (sog. Intracutantest).

Die Therapie einer Allergie sollte wann immer möglich in der Allergenkarenz (d.h. Vermeidung des Kontaktes

mit dem Allergen) bestehen. Dies ist natürlich nur bedingt möglich. Zweckmäßig ist aber sicher nicht, bei

bestehender Tierhaarallergie das entsprechende Tier als Haustier zu halten. Auch Pollen kann man bedingt aus

dem Wege gehen. So sollte man z.B. in der Stadt v.a. allem in den Abendstunden Fenster und Türen geschlossen

halten und möglichst zu Hause bleiben, auf dem Land gilt dies umgekehrt für den (Nach-)mittag, hier ist die

Allergenkonzentration in der Luft abends geringer. Auch Haarewaschen vor dem Zubettgehen und Ausziehen

der Kleidung außerhalb des Schlafzimmers ist hilfreich, die Allergenbelastung zu reduzieren. Bei einer

Haustaubmilbenallergie sollte darauf geachtet werden, im Haushalt möglichst wenig „Staubfänger" zu haben, da

sich hierin v.a. die Milben aufhalten. Ungeeignet sind schwere Teppich und Polstermöbel, sinnvoll sind Parkett-,

Laminat-, Linoleum- oder geflieste Fußböden und Ledergarnituren. Vor allem im Bett aber finden Milben ein für

ihr Überleben hervorragend geeignetes Milieu vor, es ist warm und relativ feucht. Daher ist die Exposition

gegenüber Milben vor allem im Bett am höchsten, Allergiker merken dies oft an der v.a. morgens verstopften

Nase. Hier können Allergen-dichte Bezüge, die zwischen Matratze, Kopfkissen bzw. Bettdecke und Bettwäsche

kommen, Abhilfe schaffen.

Inzwischen gibt es auch eine Reihe wirksamer Medikamente gegen Allergien. Reichen diese allerdings nicht aus,

die Beschwerden zumindest deutlich zu bessern, sollte die Durchführung einer sog. Immuntherapie

(Hyposensibilisierung, früher Desensibilierung) erwogen werden. Nur so

läßt sich der gefürchtete

"Etagenwechsel", d.h. das Entstehen eines allergischen Asthmas aus einem Heuschnupfen, verhindern. Bei der

Hyposensibilisierung werden dem Körper durch meist in wöchentlichen, später 4-wöchentlichen Abständen

dicht unter die Haut gesetzten Spritzen die Allergene in steigender Dosierung

zugeführt. Dadurch wird eine Art

Gewöhnungseffekt erzielt, und der Körper reagiert beim Kontakt mit massiven Allergenkonzentrationen z.B.

während der Pollenflugsaison nicht mehr so stark oder gar nicht mehr auf den Allergenkontakt.

Als alternatives Therapieverfahren wenden wir

auch die Eigenbluttherapie an.

Siehe auch Allergologie.

|